«Солнце» и другие звезды русской литературы

С раннего детства и на протяжении всей своей жизни, кажется, каждый житель нашей страны слышит о великом русском писателе — Александре Сергеевиче Пушкине. Он — «солнце русской поэзии». А остальные тогда, простите, не в счёт?

За что А. С. Пушкину присвоили такое звание?

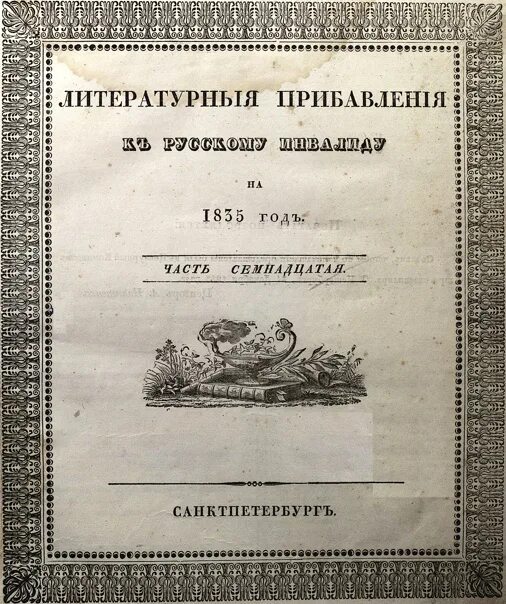

Впервые подобная метафора была написана в извещении о его смерти, напечатанном в «Литературных прибавлениях к Русскому инвалиду» в 1837 году. Автором извещения традиционно считался сам редактор «Литературных прибавлений» А. А. Краевский. Однако, в 1914 году выдвинули предположение о вероятном авторстве писателя В. Ф. Одоевского. Возможным источником для него послужила характеристика смерти князя Александра Ярославича Невского в «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина: «Солнце отечества закатилось». Интересно, что Пушкин и Карамзин были знакомы. Несмотря на большую разницу в возрасте, общественном положении и убеждениях, историограф и молодой поэт общались довольно близко. К сожалению, пожилой литератор не дожил до трагической смерти своего приятеля.

Александра Сергеевича прозвали «солнцем…» точно не за красивые глазки! Именно он одним из первых начал использовать в своих произведениях простой русский язык. Подождите, а есть «сложный»? Был. Вспоминаем произведение Л. Н. Толстого «Война и мир». Одна из его характерных особенностей —большое количество вставок на французском языке. В те времена мода на всё французское была нормой. Все дворяне в совершенстве владели этим языком. Таким образом, смешивание бедного русского и изящного французского не казалось проблемой. В стихах и прозе А. С. Пушкина подобных вставок не найти. Но по сюжету «Евгения Онегина» Татьяна писала письмо именно на французском. Этот факт кажется весьма забавным в ходе рассуждений о богатом лексиконе классика. Именно многообразие слов из привычной всем устной речи дало некое упрощение языка. Так заложилась основа литературного русского.

Также Александр Сергеевич открыл уникальную стихотворную форму, которую он использовал в ранее упомянутом «Евгении Онегине». Её так и прозвали — «Онегинская строфа». Она состоит из 14 строк и имеет закрепленную рифменную схему.

Неужели только Пушкин достоин подобных званий?

Конечно же нет!

И Пушкин не всегда был велик. На развитие его творческого пути оказал огромное влияние Гавриил Романович Державин. Его стихи юный Саша читал с самого детства, на них же он учился в лицее.

И Пушкин не всегда был велик. На развитие его творческого пути оказал огромное влияние Гавриил Романович Державин. Его стихи юный Саша читал с самого детства, на них же он учился в лицее.

Вячеслав Агапитов, — поэт, художник, историк краевед, —однажды назвал Михаила Юрьевича Лермонтова «луной русской поэзии». Таким образом была показана его значимость. А противопоставление солнца (Пушкина) и луны (Лермонтова) сыграло на аудитории. Поэтесса Анна Ахматова отзывалась об Александре Сергеевиче, как о человеке «победившим время и пространство». О ней самой отзывались как о «собеседнике для отчаявшихся».

Александр Сергеевич Пушкин, несомненно, — солнце русской поэзии. Одна из множества ярких звезд на небосклоне отечественной литературы.

Текст подготовила Дарья Донцова